- なぜミスが減らないのか?

- なぜ業務が改善されないのか?

- なぜ問題解決のために「なぜなぜ分析」を実践しても、うまく原因を特定できないのか?

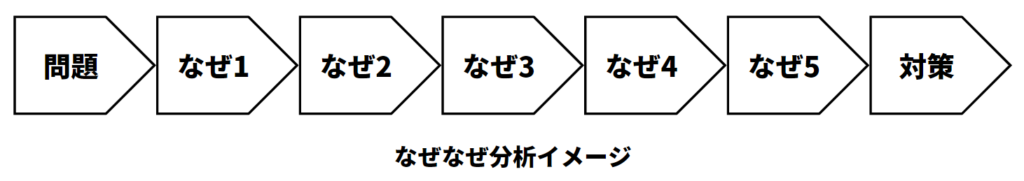

従来の「なぜなぜ分析」では、思い込みやバイアスが入り、正確な原因を見落とすことがあります。そこで注目されているのが、ChatGPTなどのAIを活用した「なぜなぜ分析」です。

本記事では、ChatGPTやAIを使って「なぜなぜ分析」を行う方法と、効果的なプロンプトの作り方を解説します。さらに、AIを活用するメリット・デメリットや、成功させるための注意点も詳しく紹介します。

ChatGPTを使えば、客観的かつ網羅的な分析が可能になり、問題の本質を正確に突き止めることができます。業務改善や課題解決に役立てたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

※参考までに、ChatGPTの活用術をまとめてます。興味がある方はチェックしてみてください。

本を読む時間がないあなたへ。無料でAmazon Audibleを試して、耳で聞く新しい読書体験を始めませんか?

- 面倒な手続きは一切不要。無料で簡単にAudibleを始められます。

- 30日間の無料体験で、あなたのスキマ時間が学びの時間に変わります。

- 実際に聴いてみて、気に入らなければ無料期間中に解約できます。

まずは気軽に、30日間無料体験をスタート!

ChatGPTなどAIを活用した「なぜなぜ分析」とは?プロンプトの考え方

ChatGPTを活用した「なぜなぜ分析」は、次のような手順で進めます。AIと人間がそれぞれの役割を持ち、協力しながら問題の原因を深掘りします。

| 手順 | アクション | 人間の役割 | ChatGPTの役割 |

|---|---|---|---|

| 1 | 問題を明確にする | 問題を正しく理解し、ChatGPTに伝える | – |

| 2 | ChatGPTに問題を説明し、原因を探す | – | 与えられた情報をもとに、考えられる原因を提示する |

| 3 | ChatGPTが見つけた原因を確認する | 提示された原因の中から、関連性が高いものを選ぶ | – |

| 4 | 原因の影響度を分析する | 問題に対する影響の大きさを考える | – |

| 5 | 分析結果を確認し、必要に応じて再分析する | 再発の可能性や新たな問題がないかを確認する | – |

| 6 | 定期的に分析を見直し、継続的に改善する | 分析の結果を定期的に振り返り、必要に応じて再分析する | – |

この手順を活用することで、問題の真因を明らかにし、適切な対策を立てることができます。AIの力を活用しながら、より効果的な「なぜなぜ分析」を実践しましょう。

【実践】ChatGPTなどAIを活用し、プロンプトで「なぜなぜ分析」する方法

ChatGPTなどAIを活用する際に重要なのは、入力する情報に応じて回答が変わるという点です。質問が具体的で明確なほど、得られる答えも精度が高くなります。しかし、ChatGPTなどAIの出力を完全にコントロールすることはできません。そのため、望む答えに近づけるには、具体的な指示を与えることが効果的です。

また、ChatGPTなどAIによる分析結果はあくまで一例であり、状況によって異なる結果が得られる可能性があることも理解しておく必要があります。

これらの点を踏まえ、ChatGPTなどAIを活用して「なぜなぜ分析」を行う具体的な手順を解説します。

まず、「なぜなぜ分析」を行いたい問題を選びます。問題が決まったら、その特性に応じて次のSTEPに進みます。

- 複数の原因がからんでいるような問題 → STEP2へ

- 特定の問題の深い理解や真の原因を知りたい → STEP3へ

ChatGPTに入力する際には、次の情報を含めないでください

| 情報の種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 個人情報 | 名前、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報など |

| 企業機密情報 | 取引情報、顧客データ、内部文書、戦略情報、財務情報など |

| パスワードや認証情報 | ログインID、APIキー、暗号キーなど |

| 未公開のアイデアや機密資料 | 特許関連情報、研究データ、新規事業計画など |

ChatGPTが必要な情報として上記をあげてきた場合、

・〇〇〇〇、△△△△、□□□□、××××などの記号を使用する

・特定できない適当な単語に置き換える

・情報は未記入にする

など、特定できないように対策してください。

※ChatGPTの情報漏洩対策は、次の記事で解説しています。

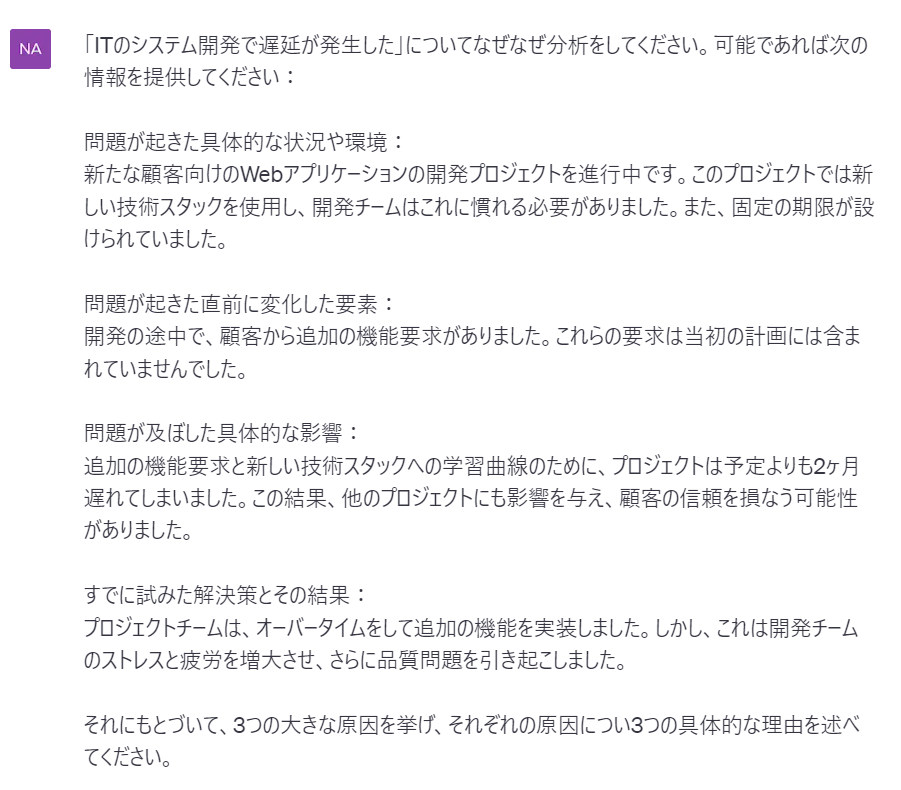

ChatGPTに以下のプロンプトを使って分析を始めましょう。

- 以下のChatGPTのプロンプト例をコピーしてChatGPTに貼り付けます。

- 「〇〇(問題)」の部分をSTEP1で選んだ問題に変えます。

- 「△△(数)」と「□□(数)」の部分を適切な数字に書き換えます。

- 全部終わったら、ChatGPTを実行して答えを求めましょう。

「〇〇(問題)」についてなぜなぜ分析をしてください。可能であれば次の情報を提供してください:

- 問題が起きた具体的な状況や環境:

- 問題が起きた直前に変化した要素:

- 問題が及ぼした具体的な影響:

- すでに試みた解決策とその結果:

それにもとづいて、△△(数)つの大きな原因を挙げ、それぞれの原因について□□(数)つの具体的な理由を述べてください。

問題が発生した具体的な状況や環境、直前に変化した要素、問題が及ぼした影響、すでに試みた解決策とその結果を整理すると、より明確な分析が可能になります。すべての情報を網羅する必要はありませんが、具体的な質問をするほど、明確な答えを得やすくなります。

主な原因の数(△△):1つの問題に対して、3〜5つの主な原因を挙げるのが一般的です。これにより、AIが問題を多角的に理解し、それぞれの原因について深く考察することができます。

原因ごとの具体的な理由の数(□□):各原因についても、3〜5つの具体的な理由を述べるのが適切です。詳細に掘り下げることで、問題の本質をより深く理解し、適切な対策を立てるための基盤を作ることができます。

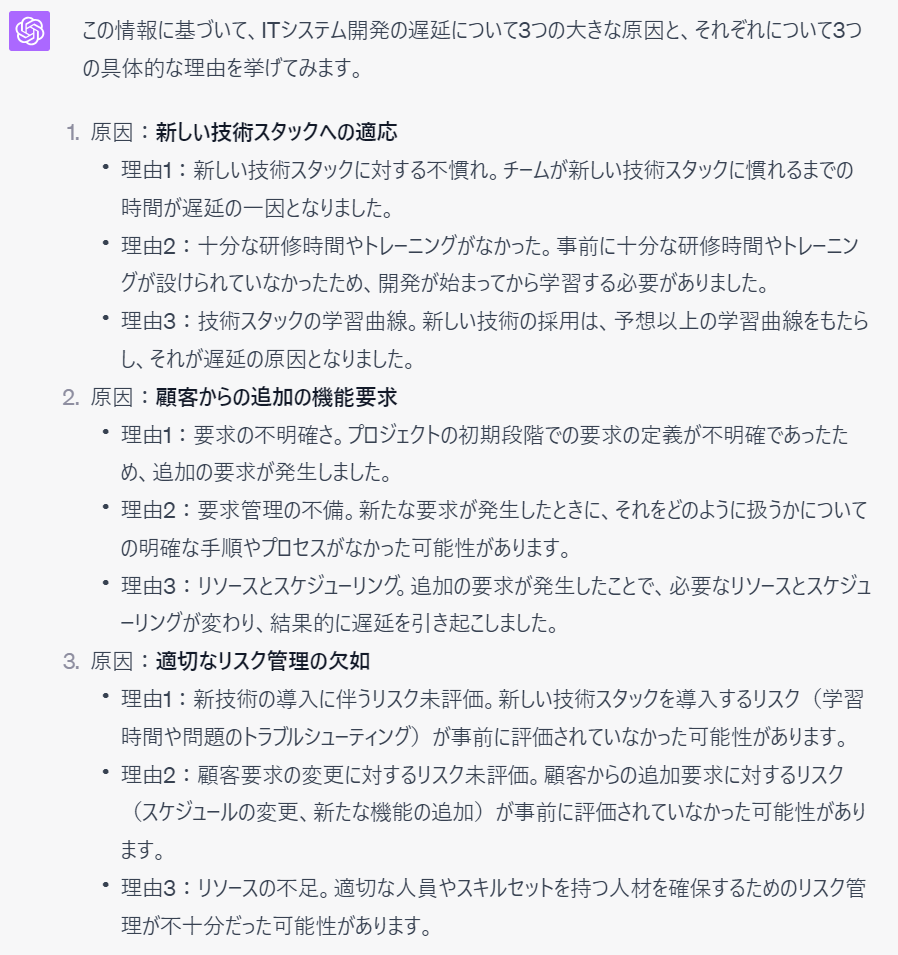

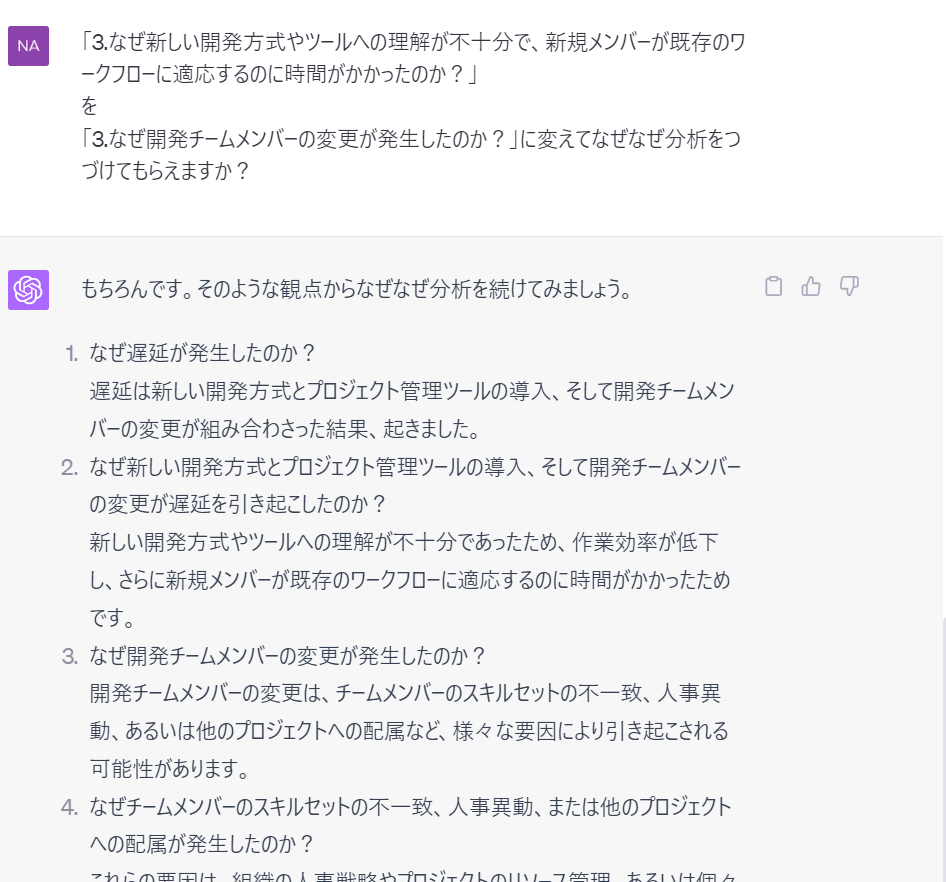

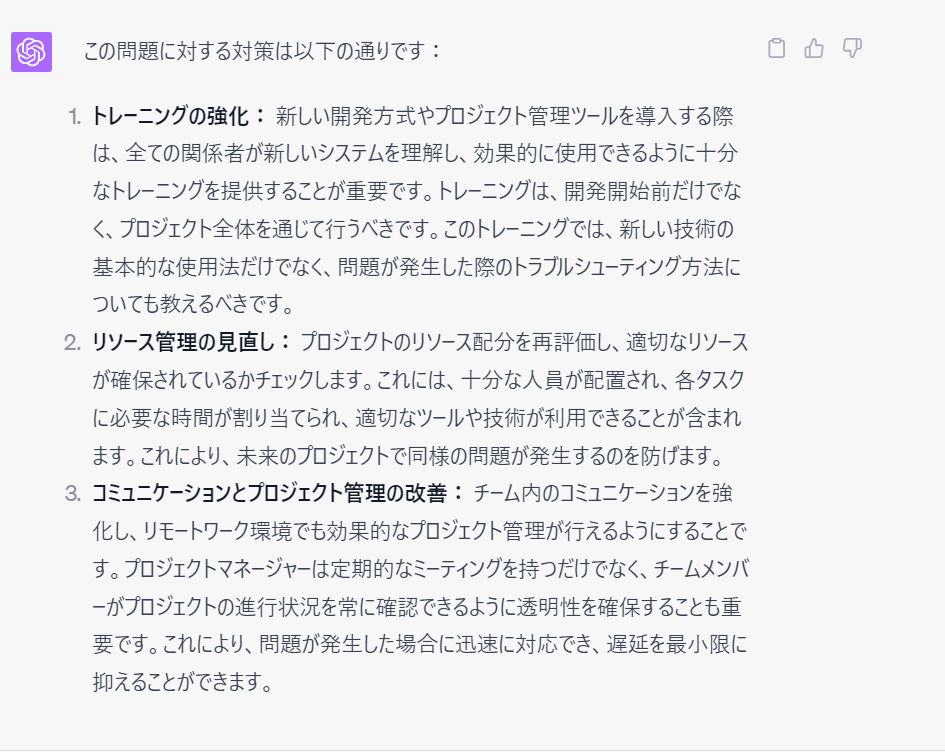

ChatGPTのプロンプト例と実行結果1

ChatGPTに以下のプロンプトを使って分析を始めましょう。

- 以下のChatGPTのプロンプト例をコピーしてChatGPTに貼り付けます。

- 「〇〇(問題)」の部分をSTEP1で選んだ問題に変えます。

- 「△△(数)」の部分を適切な数字に書き換えます。

- 全部終わったら、ChatGPTを実行して答えを求めましょう。

「〇〇(問題)」についてなぜなぜ分析をしてください。可能であれば次の情報を提供してください:

- 問題が起きた具体的な状況や環境:

- 問題が起きた直前に変化した要素:

- 問題が及ぼした具体的な影響:

- すでに試みた解決策とその結果:

それにもとづいて、△△(数)回「なぜ」の質問を繰り返してください。

問題が発生した具体的な状況や環境、直前に変化した要素、問題が及ぼした影響、すでに試みた解決策とその結果を整理すると、より明確な分析が可能になります。すべての情報を記載する必要はありませんが、具体的な質問をするほど、的確な答えを得やすくなります。

「なぜ?」を繰り返す回数(△△): 1つの問題に対して、3〜5回「なぜ?」を繰り返すのが一般的です。これにより、AIが問題を多角的に分析し、それぞれの原因を深く掘り下げることができます。根本原因にたどり着くためには、単なる表面的な理由ではなく、より深い要因を探ることが重要です。

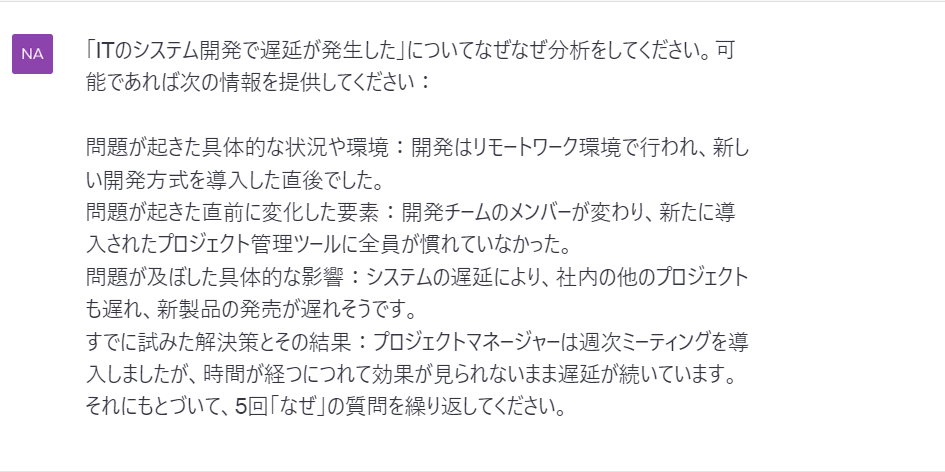

ChatGPTのプロンプト例と実行結果2

- 「なぜなぜ分析」をやっている途中で、話が全然つながらなくなった。

-

ChatGPTにどの部分が間違っているか聞いてみましょう。そして、間違った部分を直すためのアドバイスをもらってください。

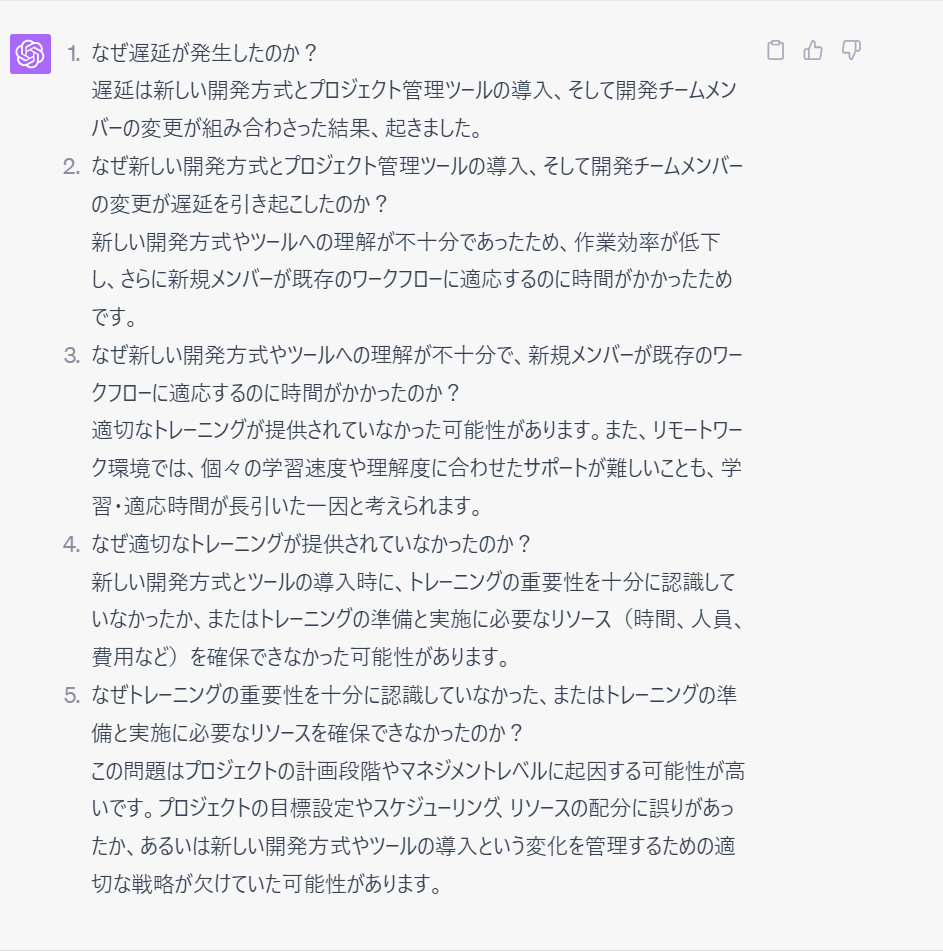

ChatGPTのプロンプト例と実行結果(QA1)

- 「なぜなぜ分析」をやってる途中で、「なぜ?」の部分を別の「なぜ?」に変えたくなった。

-

具体的にChatGPTに「どこを」やり直したいのか、「何に」変えたいのか、教えてあげてください。

ChatGPTのプロンプト例と実行結果(QA2)

STEP2とSTEP3を実施すると、問題の「なぜ?」が深堀りされます。もし、まだ十分に深堀りできていないと感じたら、これまでに深堀りした「なぜ?」を基に、再びSTEP1から始めましょう。このプロセスを繰り返すことで、納得できる本当の原因を見つけ出すことができます。

ChatGPTから「〇〇、△△、××かもしれません」と複数の回答が提示されることがあります。その場合、各回答が自分の問題に当てはまるかどうかを確認しましょう。

合致するものがあれば、それを原因として考え、深掘りしていきます。もし当てはまるものがない場合は、別の視点から分析を行うか、STEP1からSTEP3までを再度見直し、質問の仕方やプロンプトを調整してみてください。適切な問いかけをすることで、より正確な原因を特定しやすくなります。

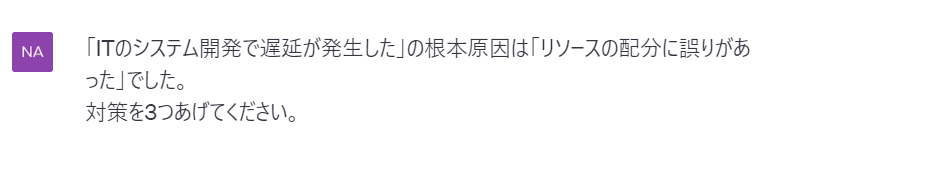

ChatGPTに以下のプロンプトを使って分析を始めましょう。

- 以下のChatGPTのプロンプト例をコピーしてChatGPTに貼り付けます。

- 「〇〇(問題)」の部分をSTEP1で選んだ問題に変えます。

- 「□□(根本原因)」の部分を、STEP2〜4で見つけた原因に書き換えます。

- 「△△(数)」の部分を適切な数字に書き換えます。

- 全部終わったら、ChatGPTを実行して答えを求めましょう。

- ChatGPTの結果を見て、自分の状況に合った解決策を考えることが重要です。

「〇〇(問題)」の根本原因は「□□(根本原因)」でした。

対策を△△(数)つあげてください。

ChatGPTのプロンプト例と実行結果3

参考までに、私の経験では、ChatGPTに「なぜ?」と問い続けると、回答が次第に曖昧になることがあります。そのため、「なぜ?」を3〜5回繰り返すのが最適だと感じました。

それ以上繰り返すと、答えの精度が低下し、具体性が失われる傾向があります。分析を行う際は、深掘りしすぎず、適切な回数でバランスを取ることが重要です。適度な回数で「なぜ?」を問い、明確な原因を特定することが、効果的な「なぜなぜ分析」につながります。

ChatGPTなどAIを活用し、プロンプトを使って「なぜなぜ分析」する際の注意点

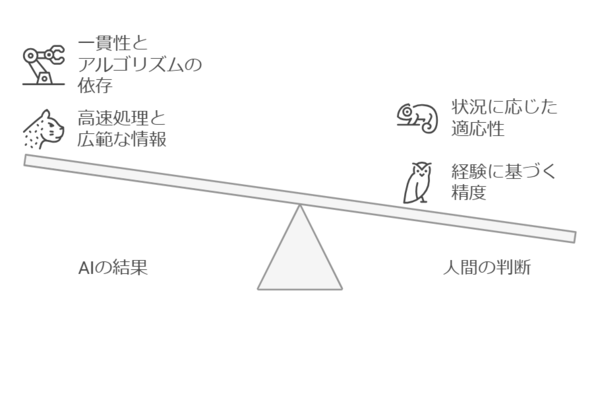

ChatGPTをはじめとするAIは、「なぜなぜ分析」を効率的に進めるための強力なツールです。しかし、適切に活用しなければ、誤った結論を導く可能性もあります。AIを活用した分析の精度を高めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- AIの結果は完璧ではない:ChatGPTは大量の情報を素早く処理できますが、あくまで学習データに基づいた推論を行います。人間の経験や直感を完全に代替するものではないため、結果をそのまま鵜呑みにしないよう注意が必要です。

- 自分で考えることが大切:ChatGPTの提案や結論をそのまま受け入れるのではなく、あくまで参考情報として活用しましょう。最終的な判断は自分で行うことで、誤った分析や不適切な結論を避けることができます。

- ChatGPTの結果は状況による:ChatGPTの回答は、学習データやアルゴリズムによって異なります。現実の状況や目標に完全に合致するとは限らないため、実際の問題に適用する際には慎重に確認する必要があります。

- 批判的に考え、必要に応じて調整する:ChatGPTの結果をそのまま受け入れるのではなく、批判的に検討し、必要ならば自分で調整を加えましょう。分析の質を高めるためには、AIと人間が補完し合うことが重要です。

私の経験では、ChatGPTなどAIの回答は一般的なものが多いですが、それが問題解決の助けになります。異なる視点からの回答を得ることで、見落としを防ぎやすくなるのが大きな利点です。

そのため、ChatGPTなどAIの回答をそのまま採用するのではなく、「なぜ?」「これはどうして?」と自分で考えることが大切です。そして、最終的に「どうすれば良いか?」という対策を導き出しましょう。このアプローチを取ることで、「なぜなぜ分析」をより効果的に活用し、精度の高い問題解決につなげることができます。

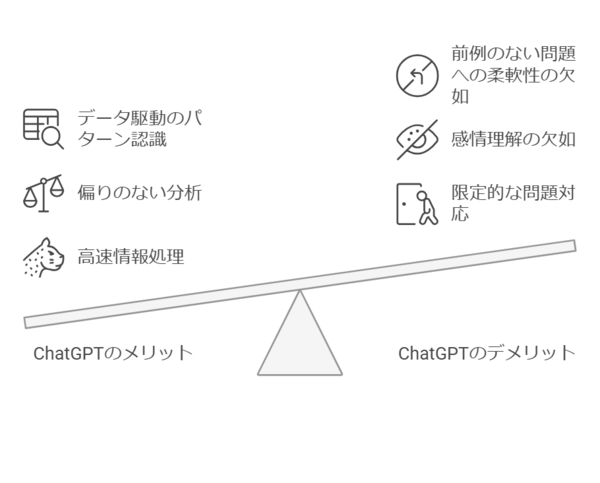

ChatGPTなどAIを使った「なぜなぜ分析」のメリット・デメリット【プロンプト活用】

今日のビジネスでは、迅速で効果的な問題解決が求められます。特に複雑な問題では、原因を正しく特定することが重要です。そこで、ChatGPTなどのAIを活用した「なぜなぜ分析」のメリットとデメリットを整理し、より効率的に業務を進めるためのヒントを探ります。

- 【大量の情報を素早く処理できる】ChatGPTは膨大なデータを短時間で分析し、可能性のある原因を提示します。時間が限られている状況でも役立ちます。

- 【公平な分析ができる】ChatGPTは感情や先入観に影響されないため、偏りのない視点で問題を分析できます。客観的な意見が求められる場面で有効です。

- 【データからパターンを見つけやすい】ChatGPTは人間より多くの情報を処理し、そこから重要な傾向やパターンを見出すことができます。データに基づいた分析が可能になります。

- 【すべての問題に対応できるわけではない】ChatGPTも完璧ではありません。特に、特殊なケースや業界特有の問題では、適切な答えが見つからないことがあります。

- 【人間の感情や微妙なニュアンスを理解しにくい】ChatGPTは論理的な分析が得意ですが、言葉のニュアンスや感情を深く理解することは難しいです。そのため、対人関係が絡む問題では注意が必要です。

- 【新しい問題への柔軟な対応が難しい】ChatGPTは過去のデータやルールに基づいて分析を行うため、前例のない問題に対して適切な解決策を導き出すのは難しいことがあります。

業務が忙しい中で「なぜなぜ分析」を行うと、時間の制約が課題になることが多いです。特に、原因が複雑に絡み合う問題では、1週間以上かかるケースもあります。

私自身も、分析の最初の数日間は問題の原因を深掘りすることに集中します。その後、チームメンバーと意見を交換し、見落としや認識のズレを修正します。最終的に、分析結果を関係者に伝え、改善策を実行していきます。

このような手間のかかる作業には、ChatGPTのようなAIの活用が有効です。AIを使うことで、大量のデータを短時間で処理し、複数の視点から原因を特定することが可能になります。結果として、分析時間を短縮し、より効率的に問題を解決できるでしょう。

ChatGPTをはじめとするAIツールを活用することで、「なぜなぜ分析」の負担を軽減し、スムーズな問題解決が期待できます。

ChatGPTなどAIを活用し、プロンプトを使って「なぜなぜ分析」を効率化しよう!

ChatGPTなどのAIを活用すれば、「なぜなぜ分析」の精度とスピードを大幅に向上できます。適切なプロンプトを設定することで、人間のバイアスを減らし、より深い原因分析が可能になります。

また、AIを使うことで、大量のデータをもとに客観的な視点で分析できるため、これまで気づかなかった問題点を発見しやすくなります。業務改善やトラブルシューティングの効率化にもつながるでしょう。

しかし、AIの分析結果をそのまま鵜呑みにせず、人の判断を組み合わせることも重要です。ChatGPTとプロンプトを上手に活用し、より効果的な「なぜなぜ分析」を実践してみましょう!